德侑實業有限公司設立於民國92年,憑藉著對複合材料的專業,以獨特的專業技術長期為各大品牌OEM、ODM提供產業全方位服務。

我們每天有1/3的時間需要枕頭先相伴。這也是身體、器官獲得休息的寶貴時刻...偏偏,我們卻很容易因為睡到不適合自己的枕頭,睡得輾轉反側、腰酸背痛,又或還沈浸在白天的煩惱、緊張明早的會議、害怕趕不及早上的飛機等等...讓我們的睡眠不夠優質、不夠快樂、沒有辦法快速入眠。

德行天下創辦人有鑑於過去開發各類生活產品的經驗,便想利用本身所長,結合各類複合材料的特性,投入枕頭開發的行列。

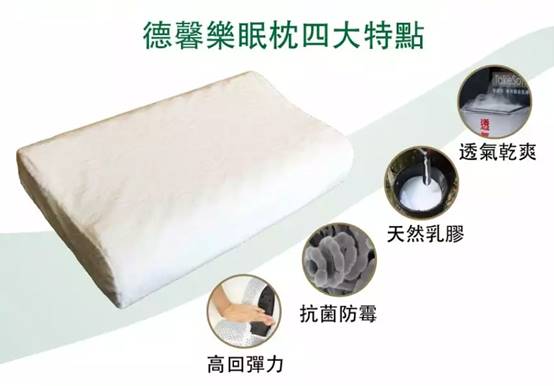

從枕頭模具開發、材料研發、創新製造到整合顧客需求過程中,了解到一款枕頭的製作,除了要解決一般乳膠枕悶熱且不透氣的問題,更要同時兼顧到人體工學的體驗性,創辦人常說:「一個好的枕頭,支撐透氣兼顧,仰睡側睡皆宜,才能每天快樂入眠。」

現在導入石墨烯加工技術,讓枕頭的功能性更上一層樓

石墨烯具有良好的強度、柔韌度、導電導熱等特性。它是目前為導熱係數最高的材料,具有非常好的熱傳導性能

德侑實業有限公司為了替自己身邊重視的人們做好一顆枕頭。不論是在外形,還是在舒適度上都能達到最好的需求,即便現今許多的工廠因成本上的考量,顧了外形,忘了內涵,但德侑實業依然不忘在品質上的「堅持、 執著」。

引進先進的加工技術,就是要給消費者最佳的產品

開發、研究、創新以及對材料的要求是德侑實業開發枕頭的初衷,憑藉獨特的專利技術將極其珍貴的天然乳膠與千垂百練的備長炭完美結合後

創造出獨家環保無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠;乳膠材料,備長炭,石墨烯應用提高到更高的層次。

同時具備防霉、抑菌、透氣、除臭、遠紅外線等五大功效,並榮獲多國發明專利。

生產過程採用專線製造專利乳膠材原料,全自動化生產保證品質與產量穩定,達到品牌客戶的最高要求。

石墨烯枕頭製作開模一條龍:

選材品管

原料調配

成品製造

包裝設計

若您有枕頭開發構想或是想OEM自己的品牌,歡迎預約現場諮詢,體驗無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠做製作的枕頭,用最專業MIT精神幫助您打造你的專屬品牌。

德行天下:

地址:427臺中市潭子區雅潭路二段399巷200 -7 號

電話:04-2531-9388

網址:https://www.deryou.com.tw/contact.php

| RR1515CEFE15ERFE |

作者:陳建國 中心醫院內科病房里躺著一個女病號,她叫張娟,48歲,務農,患的是尿毒癥。這間病房共8個床位,每個病號都有一到兩個陪床的,伺候一日三餐,照料護理。不合常理的是,張娟的陪護竟是一對七旬開外的老人,他倆白天晚上輪換著,雖步履蹣跚,卻十分細心周到,只是,他們經常會偷偷抹淚。 為啥這么大年紀還要不辭勞苦來醫院陪護呢?張娟的丈夫和子女呢?他們為何不來?眾人滿是疑問,但都不便詢問。 這天傍晚,燥熱難當,連病號帶陪護十多口子七嘴八舌,拉開了家常,張娟也打開了話匣子。 她是父母的獨生女,自幼倍受寵愛,養成我行我素的刁蠻性格,成年后,面對至關重要的婚姻,她不肯聽父母的安排,執意要嫁給外地來的打工仔李軍,父母疼女兒,就讓張娟帶李軍回家吃頓飯,他倆給把把關。 飯后,兩口子對張娟說:這個小伙子不值得托付終身。 張娟不解道:為何? 父親道:難道你沒發現,他看人從來都是斜瞟,從來不敢和人目光直視,這說明,他不是那種心懷坦蕩的人。 母親也道:你看他帶來的幾瓶所謂的好酒,瓶蓋都有開啟過的痕跡,如果不是粗心買了假冒偽劣,就是存心做了手腳,這種小聰明不放正地方的人,別指望他會一心一意對你好。 父母的金玉良言苦口婆心,張娟絲毫沒聽進去,她是王八吃秤砣,鐵了心,認準李軍就是獨一無二不可替代的如意郎君。 為迫使父母答應他們的婚事,她來了個未婚先孕,造成生米煮成熟飯的既定事實。 老兩口長嘆口氣,道:但愿你以后別后悔。 婚后,李軍安安穩穩上了一兩年的班,眼瞅著身邊好些人買新房購豪車,花天酒地,他頓時心理不平衡起來,向張娟抱怨現在的工作累死累活,掙錢還少,沒前途,便自作主張和幾個狐朋狗友販木材,倒騰海鮮,結果,又被狐朋狗友算計,賠個精光。為泄私憤,他執啤酒瓶敲在騙子的腦門上,為此,被刑拘。 釋放出來后,每天在外游蕩,今天看這個好,干幾天,明天看那個好,干幾天,基本都是往里扔錢,不見收益。 張娟看不下去,好意勸他不能好高騖遠,要腳踏實地。 李軍勃然大怒,對張娟拳打腳踢。 張娟被打得遍體鱗傷,還不敢讓父母知道,一是怕他們傷心,二是,畢竟是自己當初鬼迷心竅,不聽父母言,才走到今天這步田地。 兩個女兒相繼呱呱墜地,原指望用孩子栓住李軍的心,誰知李軍一撇嘴,不屑地道:倆臭丫頭,賠錢的貨。照樣在外胡吃海喝,沒錢了,就問張娟伸手要,不給,就掀桌子摔凳子,大發脾氣,時間不長,家里的一點積蓄全被他搜刮干凈。 當張娟被檢查出惡疾,李軍連呼倒霉,道:我真是瞎了眼,咋娶了你這個喪門星呢?他不僅不籌措醫療費,更不來陪床,甚至連家也懶得回,沒白沒黑和不三不四的女人鬼混。 因張娟的大女兒遠嫁外省,二女兒正上高三,父(母)女連心,張娟的父母不顧年老體邁,主動顫巍巍來到醫院,擔負起照料女兒的責任,張娟面對二老,又羞又愧,又痛又悔,時不時嘩嘩淌淚。 這天,一個衣冠楚楚的中年男人出現在病房,他就是李軍。只見李軍語音柔和,關切地詢問張娟感覺咋樣,吃早飯沒有?隨后又從隨身攜帶的兜里取出來兩個水果罐頭。大家伙都瞪大了眼睛,心想:莫非這小子良心發現,幡然悔悟了? 張娟也被感動了,她正要說什么,卻見李軍又取出幾張打印好的紙張,道:看來,你這病也治不好了,這是離婚協議書,咱們還是趁早把手續辦了吧。 張娟聞聽,怒火攻心,眼前一黑,昏倒過去。 【作者簡介】陳建國,男,法學學士,管理學碩士 +10我喜歡

燕子 時光知味sun 5. 我一家子大伯家的大哥哥要結婚了,張燈結彩。農村的習俗要貼對聯,貼紅雙喜,來親朋好友祝福喝喜酒。 對聯是我爸爸寫的,他會寫毛筆字,逢年過節,紅白喜事,都是他張羅的。可是喜字爸爸不會剪,農村其他女人也都不會。 媽媽想起了袁嬸:“兒啊,袁嬸喜歡你,你去保準她給你剪。”我倒是愿意去,因為我不怕袁嬸,她也真的喜歡我。 歡跳著來到袁嬸家。她照樣拉我進屋,微笑著。“袁嬸,我大哥哥結婚,媽媽說你會剪喜字,你能幫忙剪嗎?”我遞過來手里準備好的一打紅紙。 她沒有說話,拿來剪子,熟練的把紅紙鋪好,疊好,用剪子左右上下的剪來剪去,我是看不明白的。剪好一個,展開了,放在桌子上,她微笑的看看我。 太神奇了!不用筆,不用尺子,不用看,剪刀扭來扭去,一個漂亮的雙喜字就出現了。她連續剪了好多個雙喜,還剪了一個圓圓的帶著好多花的窗花。“三娃,這個送給你的,你回去貼自己家”。我欣喜的帶著雙喜,拿著袁嬸送我的窗花往家跑。回頭看她,她望著我還在微笑,沖我擺著手。 6. “蘇三離了洪洞縣....”袁嬸又唱戲了。不過這次看著奇怪,她肚子鼓鼓的,大孩子們說她懷孕了,要生寶寶了。 看她走路,甩袖子,轉身更慢了。不過很為她高興,袁家三個光棍就可以有后了。 “這個病會遺傳的,孩子不知道會不會是好的,很難說。”媽媽叨咕著,又在嘆氣。 就這樣一天天,一年年過去了。籬笆墻上的薔薇花,花開又花落,綠了又紅,如那梧桐果實,旋轉著旋轉著,轉出了年輪,轉出了歲月,也轉出了故事。 秋天到了,天氣已經很冷了,薔薇花墻的顏色也在慢慢變化,由碧綠變成枯黃。梧桐樹的葉子飄落一院子,蕭瑟襲來,天氣是冷了,袁嬸也很少到院子里唱戲,繡花了。 我馬上小學畢業了,袁嬸也是兩個孩子的媽媽了。一個男孩,一個女孩,一個叫勝利,一個叫和平。都是袁嬸給取的名字,這也是袁嬸的心愿。 倆孩子都特別漂亮,白皙的皮膚,大大的眼睛,穿的都干干凈凈,看到我叫我哥哥,我會拉拉男孩的小手,摸摸他的頭。袁嬸依然那么漂亮,唱戲的頻率更多了,走路更慢了,媽媽說她的病又嚴重了。 一天放學,籬笆墻四周圍著村民,不光是孩子們。打鬧聲,罵聲,村民們議論著,指點著,嘆息著。 我緊張起來,一定出大事了!我鉆進人群,籬笆墻內,啞巴滿身都是泥巴,袁二叔在打他,老大一邊叫喊一邊拉著,兄弟三個都一身的泥,啞巴臉上還有血。 我看到袁嬸穿著戲服,在過屋里唱著,甩著長長的白袖子,旁若無人。她的世界只有她,只有她的戲文,她的戲服,她的夢。 兄弟三個打累了,癱坐在地上喘氣。老二嘴里還不時的罵著,大家都散去了。我不知所以然,垂頭喪氣的回家。 “媽媽 袁二叔在打啞巴。” “該打!” “真是苦命的女人,啞巴也不是個東西,怎么可以呢,她是嫂子啊!” 媽媽又嘆氣的叨咕著,我知道原因了,那時我已經懂得那些事情了。 7. 冬天到了,薔薇花一片枯葉也沒有了,藤蔓和荊棘交織在一起,只剩下枝丫了,干枯著,在冷風中蕭條。 下雪的時候,花墻上面壓了厚厚的一層雪花,有時候小鳥停在上面。調皮的我們會用小手壓出一個一個的爪子印。梧桐樹的葉子也掉光了,枝丫糟亂的指向天空,風稍微大一些,樹上呼呼響,枝丫互相抽打著,“啪啪啪”作響。 我再沒有撿過梧桐籽,再也沒聽見袁嬸唱戲了。聽媽媽說是袁二叔給她吃藥了。再看到籬笆墻里的袁嬸,低著頭,口水流著,目光呆滯,走路是挪著走的,我趴在籬笆墻往里看她,她再也不會笑了,好像從來都不認識我一樣。 后來我的歲月中沒有了袁嬸,離開家上學工作成家。再回家說起袁嬸的時候已經是過了20多年后了。 媽媽說袁嬸死了,袁老大也死了。袁嬸后來又生了一個兒子,不過大兒子遺傳了她的病,上了幾年學,后來就和他媽媽一樣病了,每天瞪著大眼睛坐在大門口。 我想再去學校看看,看看我童年記憶最美的籬笆墻,還有最美的袁嬸。眼前一切都變了,袁嬸家漂亮了,整齊干凈的平房。可是開滿薔薇花的籬笆墻沒了,梧桐樹也砍了,學校搬遷了,聽說搬到鄉里了,是高大漂亮的樓房。 我站在袁嬸家門口,迎著風,人也失去了方向,思維也飄忽了。歲月讓美麗的袁嬸消失了,我童年里那個最美的女人不見了。但是袁嬸永遠在我的記憶里,揮之不去……(完) +10我喜歡

小 說 良心債 文/荊翠 01 “這破天氣,說下雪還真下了。”山峰小聲嘟囔著,使勁貼近伊寧,并疼愛地給她拽拽頭上的淡粉絨線帽。 風裹挾著雪使勁往脖頸里灌,他整個腦袋都要縮進了衣服領子里。 伊寧把手放在唇邊呵了一口熱氣,嬌嗔地埋怨:“都怪你,非要坐公交車,打車多好,都要凍死了。” 山峰憨笑著,緊緊握地住她酥軟的手,附在她的耳邊小聲說:“有我,寒冷不在。”戀愛中的女人就是充滿詩情的小可愛,一句簡單的話,展開就是無邊無際的愛,暖瞬間在她身上蔓延,連辮尾眉梢都掛滿了。 站牌下,等車的人不多。真不敢小瞧立新這個縣級小城市,滿大街都是私家車來來往往,坐公交車的人少了許多。 她挽緊他的胳膊,他攥緊她的手。他們故意讓飄來的雪花輕飄飄地落在胸口,堅信入了心即成雨,足以澆灌出愛的花朵。 “小心車。”忽然,山峰吆喝著竄出去,一把拽住一個奔跑的小男孩,一輛豪車在他跟前戛然停下。 孩子不知發生什么,“哇”地一聲哭了起來。站牌一側,一個低頭玩手機的女人急跑過來,抱起孩子,甩出一句難聽的話:“你怎么開車的,急著去死呀!”不知司機是否聽到,只是伸出頭說了聲“對不起”,就匆匆溜走了。 山峰圓瞪著眼望著豪車揚長而去碾過的雪痕,好像看見一張張底片來回翻轉。他似乎從底片中看到了爹,看到了大山,看到了鋪滿雪的山路,還看到了爹沾滿一身雪滾落山崖,甚至聽到了爹喊他······山峰不愿多想,怕雪化成淚,濕了現實的美好,他使勁把淚擠回去。恰恰這時手機鈴聲傳來,他迫不及待把手機貼近耳朵,又是那個沙啞著嗓子的女人:“喂,新藤嗎?你是新·····” “我不是,你打錯了,我是黃山峰,說過多少次,不要再打了。”山峰的語氣聽起來很生氣,但他沒有立即掛斷,短暫的沉默后,補問了句:“怎么會這樣?你······”一個“你”字不知連著多少問話,只是還未出口,公交車到了,伊寧一把奪過手機掛掉,推搡著他上了車。 兩人緊挨著坐下,山峰順勢捂住伊寧的雙手。兩人同時望向窗外,感覺彼此的心跳順著雙手在走向對方,可是總有那么一小段走不通。忽然,伊寧抽回自己的手,側臉看著山峰問:“這女人干嘛還是打過來,她到底想怎樣?” “嘿嘿,別生氣了。也許她受過什么刺激吧,要不總說我是新藤,明天我就把號碼換了,省得她又換手機號打過來。”山峰笑著解釋。 “換手機號?”伊寧把臉向窗外望了幾眼,沉思片刻回過頭:“還是別換吧。” “要不她還會繼續打來的,你要我怎么辦,你······”山峰側歪著頭盯著伊寧,感覺她的眼中隱藏著委屈。看伊寧這樣,他不想再說什么,把肩膀向伊寧使勁靠靠。也許此處無言勝有聲,彼此都懂,她輕輕把頭緊緊依靠在他的肩頭,十足的小鳥依人,幸福的模樣。 這個冬天,似乎雪下得比往年多,一場接一場。山峰說喜歡雪,問他為什么,卻說不知道為什么。他說也討厭雪,理由嘛,讓伊寧聽他說: “我十六歲那年,爹為了提前還清娘治病欠下的債,就去溫州鞋廠打工。他在那里干最苦最累的活,甚至不舍得吃飽穿暖,只有過年才來家一次。可一場罕見的大雪,讓爹跌倒滑落山底。就這樣,一場雪讓我成了孤兒,失去走進校園的機會,孤身一人到了溫州打工。”伊寧插進一句:“可也不能怨雪呀!”山峰呵呵一笑,又說:“南方很少見到雪,我也喜歡雪呀。只不過,當時我沒了娘,再沒有爹,奶奶歲數大,我怎么辦?我想換做誰也會滿腦子怨恨。” 這些事,伊寧第一次和山峰交往時就知道了。當時她趴在陽臺上邊和山峰煲電話粥邊看雪,直到聽得眼淚稀里嘩啦,才掛掉電話。 今天,雪越來越大,山峰在廚房忙得不亦樂乎。伊寧什么也不會做,進了廚房都嫌她礙手礙腳,只好自個貓在陽臺上的藤椅里看雪飄。她拉開一扇窗,想拍個小視頻發朋友圈。風卯著勁直往屋里鉆,但她還是探出身子,一只手接住一小團棉絮似的雪花,一只手拿著手機拍照,剛抽回手,手心就已留下一滴水,仿佛一個女人的淚。不知為什么,她突然有種怪怪的感覺,開始厭惡雪,甚至想到那個名字帶雪的女人。這些也許因為愛也因為恨吧?她實在說不清。 伊寧媽比往日聚餐還高興,不停吆喝著山峰多吃點,還非讓山峰坐她身邊,親昵得像多日不見的母子。伊寧媽借著興奮勁破例喝了兩杯紅葡萄酒,這足以讓平時滴酒不沾的女人醉得一塌糊涂。也許是山峰忙著倒酒夾菜,滿口的貼心話如杯中酒倒泄在她的心里,令她心醉。面對眼前這個準女婿,她喜得合不攏嘴,每個星期天都早早下廚,做一桌子好飯菜,說是為女婿和閨女改善生活。就像伊寧爸所說,整天就像撿到一個大寶貝,沒事就樂意在朋友前炫耀一番。 伊寧媽真醉了,她一直攥著山峰的手不停地說:“哎!山峰,有些事就像演電視劇一樣,巧合的時候太多,這人哪,相聚是緣分·····你信不信?”山峰只管笑答:“嗯,我信,媽。” 伊寧則在一邊直嚷:“媽,您別說亂七八糟的話,您怎么醉成這樣了?語無倫次,驢唇不對馬嘴,聽著都有些怪,什么破話呀!爸,你還是管管我媽吧。”不管伊寧怎樣喊,她媽還是繼續說醉話。這時山峰的電話鈴響了,他瞄了一下號碼,似熟悉又陌生,忙抽出伊寧媽手里的手,走向陽臺。 伊寧爸拍拍伊寧媽的肩頭,沉悶地說:“青云,你何苦呀,喝醉了好受嗎?” “好受,好受,孩子們好,我就好受,我在孩子身上有罪呀。”她也許醉得厲害,亂七八糟的話還不斷從嘴里往外冒,淚卻掛滿了腮。 山峰沒聽到伊寧媽說“有罪”這句醉話,他只顧急急接起電話,“喂”了一句,對方就掛斷了。回撥還未撥通,精明忠厚的伊寧爸沖著他喊:“山峰,打完電話和伊寧去房間歇歇,我扶你媽去躺會兒。” 山峰應答著,點了點頭。伊寧從身后悄悄溜過來,雙手抱在胸前,帶著醋意問:“又是她吧?怎么像個鬼魂似的,附上你了?” “不知道,沒說話。”山峰掛掉回撥的號碼,忙順勢把手機遞過去:“號碼不熟悉。” “肯定是她,真是不識好歹的破爛貨,她到底安的什么心,我媽都喝醉了。”伊寧看似火氣挺大,罵了粗話,沒有接山峰的手機,轉身去了臥室。 山峰無語,他懂女人的心,冷靜處理這類事情是最好的方法。一個電話讓他沒了胃口,飯菜已經涼透,他在客廳的沙發上躺下來,想瞇一會兒。剛閉上眼,伊寧就穿著睡衣跑過來,忽閃著美麗的大眼睛凝視著他,眼睛越睜越大,很快成了一汪深潭,深邃得看不到丁點東西。他好像掉了進去,一點點往下沉。他想喊,伊寧卻捂著他的嘴狠狠地說:“從今天起你不準再和那個女人有半點來往,記住了嗎?” 他想起臺灣劇里那些轟轟烈烈的發誓方式,于是也舉起手,鄭重地拍著胸脯發誓:“親愛的,我發誓,從今以后絕不接那個女人的電話,再接就天打五雷轟。” 伊寧這時倒像個幸福的孩子,笑嘻嘻地撫摸著他的臉,還故意勾著他的脖子使勁親,從額頭吻到嘴唇,他整個身體像有火蛇在蠕動,最終一把把伊寧摁在懷里。他看到了酥胸的顫動,火蛇游動更加劇烈,似燃成了烈焰。他的手在抖,身子在抖,屋子在抖,天卻黑了下來,他摸不到伊寧,伊寧呢?他看不見她,開始喊:伊寧,伊寧,伊寧······他再也躺不住,忽地坐了起來,伊寧站在沙發邊看著他笑:“做夢了?喊我干嘛?是不是怕我跑了?”伊寧一連幾個問號,他才從夢中走出來。 02 山峰再沒接過沙啞嗓子女人的電話,確切說,只要一聽是女人找新藤,他就立馬掛掉。只是最后那次通話,他卻滿懷傷感和愧疚,對著話筒竟一味地罵自己:“我太自私,我是混蛋,不值得你說愛字。” 電話那頭微微地哽咽:“我都知道,不想你為我做什么,只是想見見你,我的病······”山峰對著話筒沉默好久,眼里莫名噙了淚,還是答應了這個女人,一定找時間去濰坊醫院看看她。 一大早伊寧媽就打來了電話,讓伊寧陪她去老年醫療中心看醫生,自從上星期喝醉了酒,她的胃一直有點不舒服。山峰聽伊寧掛了電話,大聲問:“我有點事要去外地辦理,你自己陪媽去行吧?” 面對山峰的請假,伊寧欣然答應:“你忙吧,我自己去就行。”他夸她善解人意,猝不及防親了她一口。她甜笑著罵:“壞蛋,快給媽打電話說聲吧。” 山峰像調皮的大男孩嬉笑著,忙不迭撥通伊寧媽的電話:“媽,我今天有件事要辦理,就不陪您去了,辦完事我就馬上過去。” “行,你忙吧,我又不是什么大病,呵呵,你這孩子就是體貼人。”伊寧媽善解人意,山峰也嘿嘿地笑了。 “對了,媽,如果需要我,就給我電話,我······”曉峰暖心的話還想繼續,伊寧媽那頭卻和藹地說:“不用了,我說小峰呀,記著,路上一定慢點開車,再見!” 掛掉電話,山峰走向梳妝臺前的伊寧,故意拖長聲調:“伊寧——同志——,怎么有點像去相親呀!” 她對著鏡子,用眼斜看著他,笑意故作很淡:“當然是了,你以后可要受委屈了,不過相中了的話請你喝喜酒,你可要好好表現喲。” “唉!苦命人呀!這可怎么辦?”山峰假裝可憐兮兮地說著,歪倚著沙發,拿起《烹飪大全》隨意翻看著。直到聽到伊寧高跟鞋響起,才放下書,聽她從衛生間探出頭說:“今中午我不回家吃飯,你辦完事,自己吃吧。” 山峰用手蹭蹭眼鏡,痛快答應著,并反復地囑咐伊寧路上慢點開車,媽有什么大礙就快打電話之類的話。很快一聲應答聲合著一聲門鎖的輕微碰撞,他的心開始有點慌亂,有點背叛伊寧的感覺。 他努力讓自己鎮定,嘴里念叨著絕不會做對不起伊寧的事。只是這一月來,那沙啞的聲音在揪著他的心:扁桃腺癌霸占了她的軀體,她很快就要香消玉殞,打過來的電話不會再多了。要去醫院看看她,這個念頭從心底蹦出來,他希望她笑著活下去,就算非走不可,他也要讓她笑著走。 他想,這是為她,也是為自己。 從窗子看見伊寧的車子走遠,他迫不及待下了樓。一陣冷風撕扯著臉,他不禁打了個寒顫,急忙鉆進車子。透過車窗,望見小區遠處的假山后的一小堆雪,發著灰暗的光,像是生命里的最后一滴血,讓病魔吞噬去了紅艷,微弱地等待煙消云散。 車子上了高速,走了一個小時,很快到達濰坊市人民醫院。醫院正在進行新改建,住院部建成了摩天大樓,如果站在樓頂一觸手幾乎可以摘朵云彩下來。他仰頭看看最高處“康馨樓”三個大字,摁住自己激動而緊張的心,走進樓內。 按照電話里女人所說的樓層、科室、房號,很快來到病房門外。病房是個單間,是她父母特意要求安排的,擔心她的情緒波動太大而哭泣吆喝,影響其他病人休息。 透過門上的玻璃,可以清楚地看到一個女人的背影坐在凳子上,在床頭邊低著頭,像是在給病人的腿部做按摩,病房內的說話聲不大,什么也聽不到。突然床邊上的女人站了起來,轉身去拿什么。山峰卻像被電擊了一下,倏地收回頭,急忙向走廊盡頭走去。 門不留一絲縫隙,有輕輕的敲門聲。如雪睜開昏沉的眼瞼,看到了熟悉的身影,她倏地坐起來,一種異樣的喜悅撲滿臉頰。是新藤,真的是他,來接她出院了。她興奮極了,喊著撲向他的懷里。久違的淚還是來了,淹沒了所有紛雜的聲音,只剩下她獨自低語。她的眼睛漫過窗外,大雪像白色的蝴蝶,更像梁山伯祝英臺的化身,她想自己也會成一只白蝶,新藤也是。她幸福地笑了。新藤一直笑而不語。失去和得到的意義何在?她不解這一場無言的相見,使勁捶打著他寬厚的胸膛:“你為什么不說話?是不想說話嗎?為什么讓我找你這么久?·····”所有的追問滿是酸楚和悲傷。不知為什么,窗外幾只白色的蝴蝶,竟穿過玻璃窗子拉起她就飛,越飛越高,飛過一座座高山,落在了崎嶇的山路上,路上鋪滿雪,雪地里一個人在山路上爬行。天昏暗下來,突然什么都看不到了,只聽馬路上汽車的碰撞,她撕心裂肺地喊叫:“黃叔!新藤!”一切很快煙消云散。大山、城市都歸于沉寂。如雪還在喊黃叔、新藤,可是再也喊不出聲,像被妖魔封了喉。她咆哮,發瘋地喊,但沒有人聽到。她還在使勁喊:黃叔——新藤—— “如雪,醒醒。”病床邊上的女人輕輕拍打著她瘦削的肩膀,把熱毛巾重新放到她沁著點點汗珠的額頭上。她大口喘著氣微微睜開眼,無神的眼睛向四周看看又閉上,長長的睫毛遮住塌陷的眼窩,凸起的顴骨高過鼻梁,慘白的臉色像凝結了寒霜,看著就讓人心痛。 “阿姨、伊寧妹,你們怎么來了?”如雪沙啞的聲音很小,伊寧示意她不要說話,使勁點點頭,伊寧媽卻在一旁掉淚。伊寧忙把紙巾遞給過去:“媽,如雪姐堅強著呢,很快會好起來的,是不是如雪姐?”伊寧的眼淚在眼里打著轉,怕它落下來,她不想用淚再給如雪添痛。 “阿姨,我會好的,您放心吧。”她沙啞著聲音,簡單說了幾句,就開始大口喘著氣,伊寧立即把氧氣罩給扣上。她無力閉了眼,張嘴吸著氧。伊寧媽示意伊寧把身邊的被角拽拽,蓋住那只露在外面的蒼白的手,手臂上的保留針還在,只是從昨天起她就拒絕再打點滴。 山峰去了走廊盡頭的抽煙區。他不抽煙,受不了身旁一位家屬的煙霧繚繞,一會兒就咳嗽起來,但這是躲避伊寧的最佳地點。他咳嗽著朝不遠處的病房注視著,盼伊寧母女早點離開病房。等待是個討厭的東西,在山峰的目光里使勁增長。等待的過程,隨時可見護士邁著輕盈的腳步,像天使來回在病房之間。忽然,一個護士跑竄起來,手里端著器皿,一陣風似地跑進他盯著的病房,一個瘦高個戴眼鏡的大夫很快也跟了進去。山峰腦中劃過沙啞女人的話:我已決定放棄治療,今天也許就走了。 他沒再多想,踉蹌地跑進病房,看到大夫、護士各自忙碌著,伊寧攙扶著母親背對著他,似有哽咽之聲。他沒有喊伊寧,只是捧著玫瑰花站在身后,聽大夫醫囑:“好了,已給她打了鎮痛劑,并給輸上營養液了,一會醒來沒事了,不過最好多安慰她,配合醫生治療。還有不要讓她再激動和受刺激,以免發生意外。” “嗯,嗯,大夫,我們會讓她繼續治療的,穩定后,我們接她回家趟行嗎?”伊寧媽問大夫。 “她央求回家?”大夫臉上有顧慮:“按規定不行,但病人已在特殊時期,可以找值班大夫和護士簽個字,接回家一天也行。”大夫說著往外走。 伊寧跟隨大夫轉過身,倏地看見愣愣站在身后的山峰,她并沒有生氣和驚訝,倒是平靜地說:”你真的來了。”順手拿過玫瑰花放到靠窗的小桌上:“醫生不建議病房內放花,上面有香精味會刺激病人呼吸。” 山峰輕聲答應著,有點不自在,渾身感覺有無數小蟲在鉆,弱弱地說:“我和她真的沒什么,只是可憐她,她知道了我不是新藤,但想當面謝謝我,不想留有遺憾。” 伊寧媽還在抹淚,看都沒看山峰,嘴里自語著:“這做的什么孽呀。讓如雪受這么大的痛。” “媽,是我不好,我不該來,但她拒絕治療會……”山峰走到伊寧媽的跟前,像犯了天大的錯一樣。 “孩子,不是你的錯,你做得對。剛才如雪都跟我們說了,是你給了她最大的安慰和鼓勵。我也有話和你說,不想再隱瞞什么,事都過去這么多年了,唉!”伊寧媽倒像負罪的人,盯著如雪的臉嘆著氣。 03 伊寧爸在廚房里忙碌著,公司經理的威嚴樣子全無,十足的家庭婦男。伊寧媽在一邊嘮叨著什么,惹得伊寧爸大聲吆喝:“我說你出去行不行?別在我面前嘮叨個沒完,今晚和山峰說說就是。” “可我不知道怎樣向孩子交代,再這樣我會得抑郁癥的。”伊寧媽小聲嘟囔著,來到客廳,在伊寧身邊坐下。 伊寧昨天剛剛查出懷孕,成了重點保護對象。她看見女兒,馬上想起要當外婆的喜悅,剛才的氣也消了,湊向前問:“閨女,以后可要注意身子,別穿高跟鞋,跳舞堅決不能去。對了,今晚想吃什么飯,讓你爸給你做,為了肚子里的孩子可一定要吃好。” “哎喲,都嘮叨成災了,您還是去幫我爸給我做點湯吧。”伊寧翻看著手機上的朋友圈,愛理不理的樣子,笑著打發母親去了廚房。 面對自己的親爹娘,伊寧也不客氣,就只等著吃。她把整個身子窩在沙發上發朋友圈,自己懷孕的事很快刷了屏,樂得山峰進門都沒聽到。 今晚誰也沒有喝酒,開心的話就是伊寧有喜的事,滿桌子的菜都是專給伊寧做的,全是清淡的青菜,并熬了鯽魚湯。山峰口味重,以前總會自己放點鹽再吃,現在不一樣,要當爸爸了,感覺吃什么都香。伊寧媽只顧一個勁給伊寧夾菜,往常聊的老年大學的糗事一概不提,全拿伊寧肚子里的孩子當話題,孩子叫什么名字啊,怎樣坐月子啊,應該補什么等等。 “青云,你今天就告訴山峰吧。”伊寧爸突然冒出這句話來。伊寧停了筷子,看看爸媽。山峰咽下嘴里的菜,盯著伊寧媽急著問:“什么事,媽?” “唉!”伊寧媽嘆了口氣,沉默許久才說:“唉!山峰呀,你是個善良的孩子,有些事該和你說清楚了。你還記得在濰坊醫院里,我跟你說起你爹的死與我兒子有關的事嗎?” 一聽到父親的事,他說話聲音有點顫:“記得。但如雪蘇醒過來,您就沒繼續往下說。快說到底怎么回事?” “爸,媽,非要說嗎?你們已經在償還了。”伊寧過去摟過媽的雙肩,輕輕拍打著說。 “不,閨女,我還是要說,我的良心債,必須讓山峰知道。”伊寧媽面對著山峰,無比愧疚:“山峰,這世間的事,真的就像一部小說,意想不到的事真的很多。你爹跌落山崖,我兒子有責任呀。” 山峰已經淡去了失去父親的痛,又讓伊寧媽一句話戳了心臟。他噌地站了起來。伊寧輕輕拽了他一下:“你先坐下,聽我媽說完行嗎?”山峰聽話地坐下,竭力冷靜,不讓自己做出過分的事。 伊寧爸端了一杯水遞到伊寧手里,示意給她媽喝。山峰側頭看看窗外,零星的雪花不知何時開始飛舞,看著,看著,他的心仿佛在跟著雪花在飛,飛呀!飛呀!他跟著伊寧媽一起,走進了二零零八年的那場大雪。他聽見鞋廠庫房塌落的聲音,混雜著員工慌亂的奔跑聲和呼救聲,還聽到員工在電話里喊著:經理,車間著火了。 瞬間,心急和焦慮捆綁了正在火車上的伊寧爸媽。他們不停祈禱著:廠房財產都是小事,人沒事就行。逼著在車間體驗生活的兒子會怎樣?他們不敢往下想。可萬萬沒想到,當一根斷裂的梁柱斷落時,黃福根抱住她兒子推向一邊,老黃被砸傷一條腿,換來了兒子的命。“傷筋動骨一百天,老黃養養腿再回去吧,年就在我家過。”她真誠地對黃福根說。他卻回答,村里有風俗,不能在外姓人家過年。他執意要回去,說兒子和娘在等他。 救命之恩比地厚,可她兒子的命比紙薄,就在除夕那天送老黃回山溝的時候,偏遭意外·····廠子燒了,兒子沒了,她感覺天也塌下來了。過度悲痛之下,她的精神開始恍惚。為了不再睹物傷情,精神不再繼續失常,他們變賣廠房家產,在親戚的幫助下,從溫州來到立新縣。 一場雪與火的交融,讓山峰的心裹著雪在大火里煎熬,他仿佛看到父親背著年貨,瘸拐著走在回家的山路上,殘余的積雪卻不留情,用盡招數讓父親栽倒,頭觸碰在山石上。瘦小的他抱著父親已經僵硬的身體,拼命地哭喊著:“爹,奶奶做好年夜飯等著你呢。”他想起了年夜飯,想起了家的團圓,腦子開始嗡響著,眼前模糊著父親的身影,他忘乎所以地輕喊了兩聲:“爹,爹。” 伊寧媽的訴說戛然而止。 “山峰,山峰,你沒事吧?”伊寧趕緊過去為他擦拭眼淚。男人的傷心淚很快隱藏心底,他依舊叫了聲“媽”,說:“我沒事,你說吧。” 伊寧媽像在檢討,也像在回憶:“我在精神病醫院呆了一年,身體也好了起來。但當時不知道你爹去世,打算等廠子重新好起來,就給你爹送點錢,讓他好好養養身體。等我打算送錢的時候,才知你爹已去世。孩子,你爹是為了救我兒子才被砸斷腿,我感覺背上了良心債呀!最后知道你成了孤兒,在一家鞋廠打工,我就去你們村招工,說是管吃管住,工資特高,只要愿意跟隨去立新縣就行,并特意找了村干部,說服你報名。” “伊寧,這是真的嗎?”山峰有點不相信地盯著伊寧問。 “嗯,是真的。我媽想把你當兒子。我媽喝醉那天,就想告訴你,可是又怕你接受不了,就沒說。”伊寧滿臉真誠。 “當什么兒子,我不當。”山峰還是摁不住情緒的躁動。 “你,你先坐下,鎮定。”伊寧爸不再沉默,示意山峰坐下。 伊寧媽閉著眼,不言語,兩行淚掛在腮上。山峰最終還是坐下,但誰也沒有開口說話,一股說不清的恩怨情仇的味道在沉默中散開。伊寧媽微微睜開眼看看山峰:“不管怎樣,我在盡力補償你,還清良心債。” 過了好久,誰也沒說一句話,好像一切都靜止了。 山峰滿腦子混亂,似乎看見那個叫如雪的女人竄了進來,哭著:電話號碼就是新藤的,為什么說不是?為什么?······ 山峰仿佛在夢中,跟在伊寧爸的身后,要尋找什么。看,這是我兒子的遺物。伊寧爸開始婆婆媽媽,從一大堆衣物中捧出一部手機非讓山峰看。手機上十五個未接電話,有十個是同一個號碼,都顯示“雪兒”。又是與雪有關的人,山峰抱住了自己的腦袋,他害怕雪,擔心雪,輕輕觸碰就會哭的雪。 他要對伊寧爸說說這件事,不能再讓一個雪走過來。剛要開口,恍惚中傳來沙啞的聲音,山峰卻看不清是誰,“我是雪兒,也是段如雪,是新藤的大學同學,也是他的女朋友。對了,我家是濰坊的,在義烏做銷售經理。這么多年,新藤的事一直沒告訴我,是不是認為失去聯系久了,我肯定會放棄。但我竟打通了電話,我高興,我激動,我要告訴新藤我懷孕了。可是······在去溫州找新藤的路上,我因頭暈而跌倒,導致流產······”接著是一陣沙啞的哭聲,山峰的心隱隱作痛,感覺自己就是新藤。突然,哭訴聲變成質問,向他擠壓過來:“你終于敢接電話了,你們全家搬走不想還我的債?以為我懷孕是騙人的吧?以為手機卡拔掉我就不會再打來是不是?······” 質問聲又變成哭聲,只是沙啞得厲害,以至于山峰聽不清,只聽到伊寧爸說:“你的手機號就是我兒子用過的,我們真心把你當作兒子,也沒有去多想,認為已經好多年沒聯系的如雪肯定早已結婚生子,也不會再打來。沒想到一個月前她竟打給了你。而你的熱心卻給了伊寧媽負罪感,她感覺心里欠了人情債,非讓伊寧從你的手機里找到如雪的電話號碼,想告訴她打錯電話的事。”說到這,伊寧爸不停嘆著氣:“唉!唉!不說了吧!” 伊寧媽喝下一大口水,擺擺手說:“說吧,咱讓孩子明白透徹。”山峰已經平靜了,只是無語。好久伊寧媽也沒說一個字,身子倚在椅子上又閉上眼。伊寧干脆搬了椅子,坐在她媽身邊:“媽,你沒事吧,累了就去床上躺一會兒吧。” “不,我還是說完憋了這么多年的心事吧。新藤是兒子大學時的筆名,他的同學都這樣喊他,如雪一直這么喊。一天,她打電話給我,說得了重病,最大的愿望就是想見見新藤。她不相信新藤真不在了,她想找到心靈的寄托,當時她的老公剛剛拋棄了她。面對一個得了絕癥的病人,心痛、無奈一直伴隨我,讓我于心不忍呀!于是我才想讓你們陪我演這場戲,讓如雪多活些日子,以后良心沒有債呀。人都有私心的,伊寧最后看你真把自己當作了新藤,怕你和如雪假戲真做,就不準你接她的電話,可伊寧又不能說破。” 伊寧媽說到這兒,輕咳了幾聲,伊寧爸忙把水遞給她。山峰摘下眼鏡,走到伊寧爸媽跟前,噗通一聲跪了下去,深情地喊道:“爸!媽!” 作者簡介 荊翠,70后。喜歡文字涂鴉 。有作品散見于《勞動午報》《生命時報》《中國煙草雜志》《黃鶴樓周刊》等報刊 。 +10我喜歡

留言列表

留言列表